Charles Edward Ives wird am 20. Oktober 1874 als ältester Sohn des Musikers George Edward Ives und seiner Frau Mary Parmelee in Danbury, Connecticut geboren. George Ives hatte sich zunächst als Militärkapellmeister während des amerikanischen Bürgerkriegs einen Namen gemacht, bevor er sich nach Kriegsende entschließt, die Musik - entgegen der Familientradition und dem eher industriellen Umfeld Danburys - zu seinem Beruf zu machen. Von Vorteil erweist sich dabei seine Vielseitigkeit als Kornettspieler, Dirigent und Lehrer, die ihn schon bald zu einem der einflussreichsten Musiker in seiner Umgebung macht. Naturgemäß spielt die Musik daher von klein auf eine wichtige Rolle im alltäglichen Leben von Charles und dank der väterlichen Gene macht sich auch schon bald eine überdurchschnittliche Begabung bemerkbar, die zunächst am Schlagzeug und wenig später auf den Instrumenten Klavier und Orgel gefördert wird. Im Alter von 14 Jahren hat er bereits solche Fertigkeiten erreicht, dass er öffentlich in Konzerten auftritt und wenig später seine erste Stelle als Organist an der Second Congregational Church in seinem Heimatort antritt. Später sollte vor allem dieses Instrument ihn als einen der bedeutendsten Solisten seiner Zeit auszeichnen.

Bereits im Alter von 13 Jahren regt Charles die vielfältige künstlerische Betätigung auch zu ersten kompositorischen Versuchen an. Es entstehen Gelegenheitswerke wie Märsche oder Kirchenlieder, die sein musikalisches Umfeld reflektieren und sich in Kompositionen wie dem March No. 2, Variations on America für Orgel oder From the Steeples and the Mountains für Blechbläser und Röhrenglocken niederschlagen. Mindestens ebenso bedeutend für die musikalische Entwicklung seines Sohnes ist der unorthodoxe und freie Umgang Georges Ives' mit der Materie Musik. Hier werden die Wurzeln für Charles' eigene experimentelle und unabhängige kompositorische Arbeitsweise gelegt. Das Musizieren in verschiedenen Tonarten (Polytonalität) gehört dabei ebenso zum Alltag wie der Bau spezifischer Instrumente für die Produktion von Vierteltönen oder Experimente zur Raumakustik. Erste kompositorische Ergenisse dieser künstlerischen Freiheit ist die Arbeit mit Polytonalität und Polyakkorden in Werken wie London Bridge is Fallen Down! oder Jerusalem, the Golden.

Studium in Yale

Trotz seiner offensichtlichen musikalischen Begabung beginnt Charles nach seinem Schulabschluss im Jahr 1894 zunächst ein Wirtschaftsstudium an der Yale University in New Haven, das er 1898 als Bachelor of Arts abschließt. Dennoch nimmt die Musik auch weiterhin einen wichtigen Stellenwert in seinem Leben ein und neben der ununterbrochenen Tätigkeit als Organist an den verschiedensten Kirchen besucht er Musikkurse bei den Komponisten Horatio W. Parker (1863-1919) - Schüler von Joseph von Rheinberger - und George Chadwick (1854-1931), die Charles ebenso prägen wie sein Vater. Dessen früher Tod aufgrund eines Schlaganfalls im Jahr 1894 mit nur 49 Jahren wird für den Rest seines Lebens eine schmerzhafte Lücke hinterlassen und Charles Ives wird von da an sein gesamtes kompositorisches Schaffen seinem Vater widmen.

Der eher konservative Parker sollte Charles vor allem das bis dahin fehlende musiktheoretische Fundament in den Fächern Kontrapunkt, Harmonielehre, Musikgeschichte, Formenlehre und Instrumentation vermitteln. Von dem dadurch veränderten Umgang mit dem musikalischen Material zeugen Werke wie die Symphony No. 1 oder das String Quartet No. 1. Parallel dazu entsteht eine Vielzahl von Chor- und Orgelwerken, die von seiner auch in diesen Jahren ununterbrochenen Organistentätigkeit inspiriert sind, durch die sich darüber hinaus auch ein regelmäßiges Forum für die Aufführung seiner neuesten Schöpfungen bietet.

Versicherungsagent

Trotz seines umfangreichen musikalischen Engagements und seiner offenkundigen Begabung nimmt Charles Ives nach dem Studium im Sommer 1898 eine Stelle bei der New Yorker Lebensversicherungsgesellschaft Mutual Life Insurance Company an. Mit den jahrelang gesammelten Kenntnissen und Erfahrungen wagt er 1907 den Schritt in die Selbständigkeit und gründet gemeinsam mit seinem befreundeten Kollegen Julian Myrick eine eigene Agentur, die sich als Ives & Co. (später Ives & Myrick) in den folgenden zwei Jahrzehnten zu einer der erfolgreichsten an der amerikanischen Ostküste entwickelt, bevor sich Ives im Jahr 1930 aus der Versicherungsbranche zurückzieht.

Trotz seiner umfangreichen geschäftlichen Verpflichtungen nimmt die kompositorische Tätigkeit einen immer größeren Stellenwert ein. Es entstehen Werke wie die eher konservative Kantate The Celestial Country, vier Violinsonaten, die mit ihren folkloristischen Elementen den Bezug zum traditionellen square dance nicht verleugnen können, aber auch avantgardistische Kompositionen wie das mit Dissonanzen gespickte Chorwerk Processional: Let There Be Light. Doch das übermäßige Arbeitspensum fordert nach mehreren Jahren seinen Tribut und 1906 erleidet Charles Ives seinen ersten Herzinfarkt, der ihn für mehrere Monate zum Einhalten zwingt.

Zu dieser Zeit trifft Charles Ives die Krankenschwester Harmony Twichell wieder, der er erstmals während seines Studiums in Yale begegnet war. Die Eheschließung im Juni 1908 ist nicht nur von elementarer Bedeutung für Charles Ives' Privatleben, sondern vor allem auch für sein kompositorisches Schaffen, das von da an von einer ganz neue Intensität, Kraft und Reife geprägt ist. Beispielhaft dafür sind Werke wie das Orchestral Set No. 1, Three Places in New England oder die Concord Sonata für Klavier.

Ives' reife Werke verbinden dabei die unterschiedlichsten musikalischen Quellen zu einer neuen, als »music of the ages« (Musik aller Zeiten) bezeichneten Sprache. Ives' Werke sind dabei oft programmatischer Natur; es sind musikalische Kurzgeschichten, die zu einem imaginären Drehbuch Situationen aus seinem Alltag oder historische Ereignisse auf eindrucksvolle Weise hörbar machen - Musik als Abbild des (alltäglichen) Lebens, aber auch spiritueller Erfahrungen. Zu Ives' reifen Meisterwerken gehören Kompositionen wie Decoration Day, das Orchestral Set No. 2 oder die Symphony No. 4.

1918 erleidet Charles Ives einen zweiten Herzinfarkt, von dem er sich nie mehr ganz erholen konnte. Ein Jahr später macht er sich an eine systematische Ordnung seines bis dahin geschaffenen Materials und kümmert sich erstmals auch um eine breitere öffentliche Präsenz seines Werkes. 1921 finanziert er den Druck seiner Concord Sonata sowie 1922 die Veröffentlichung der umfangreichen Liedersammlung 114 Songs. In beiden Publikationen finden sich darüber hinaus ausführliche Essays, die Charles Ives' künstlerisch-ästhetisches Credo formulieren.

Der Schritt in die Öffentlichkeit

Obwohl die erste Resonanz auf seine veröffentlichten Werke eher zurückhaltend ist, beginnen Charles Ives und sein Werk von diesem Zeitpunkt an jedoch zunehmend an Bedeutung zu gewinnen. Mit dazu beigetragen hat sicherlich auch sein Anschluss an die zeitgenössische amerikanische Musikbewegung durch Kontakte zur 1925 von Henry Cowell gegründeten New Music Society sowie ab 1927 seine Mitgliedschaft in der avantgardistischen Pan American Association of Composers. Eine weitere Verbreitung erfährt sein Werk in den 1930er Jahren, als renommierte Kollegen wie Aaron Copland Kompositionen von ihm in ihre Konzertprogramme mit aufnehmen. Zur gleichen Zeit macht Nicholas Slonimsky auch Werke wie Three Places in New England in Europa bekannt. Im Zuge dieser Ereignisse unternimmt Charles Ives 1932/33 gemeinsam mit seiner Frau eine einjährige Europareise, aus der u.a. eigene Einspielungen seiner Klaviermusik stammen - unschätzbare Dokumente für die musikalische Nachwelt und sicherlich eine teilweise Kompensation für das Versiegen der kompositorischen Quellen im Jahr 1927, vielleicht die bitterste Erfahrung im Leben von Charles Ives.

Ein letzter und der für die zukünftige Rezeption von Ives' Werk vielleicht bedeutendster Anstoß geht von dem Pianisten John Kirkpatrick aus, der insbesondere in den 1940er Jahren das Klavierwerk einer breiteren Öffentlichkeit bekannt macht. Nicht zuletzt seiner Initiative ist es zu verdanken, dass Charles Ives 1947 für seine Symphonie Nr. 3 der Pulitzer-Preis verliehen wird. Zu diesem Zeitpunkt ist der Komponist jedoch gesundheitlich bereits so geschwächt, dass er den Preis nicht mehr selbst entgegen nehmen kann. Charles Ives stirbt am 19. Mai 1954 in New York. Sein künstlerisches Vermächtnis bleibt mehr als jedes andere Werk neben der Vierten Symphonie die unvollendet gebliebene Universe Symphony.

Quelle: Unbekannt, angefunden bei wissen.de

»Es gibt eine Anekdote, wonach der junge Charles Ives zwei marching bands beobachtete, die aufeinander zu marschierten und deren Musik sich irgendwann zu überlagern begann. Wenn man so will, besteht Ives's Musik aus sich überlagernden Clustern von Melodien. Es hat lange gedauert, bis die Öffentlichkeit ihn als den musikalischen Revolutionär Amerikas akzeptiert hat. Die Aufführung mancher seiner Werke hat er nicht mehr erlebt. Während man vor Jahrzehnten Schwierigkeiten hatte, eine Aufnahme seiner Werke zu finden und dankbar war, dass Columbia in der Reihe Masterworks Portrait herausgebracht hatte, kann man heute sein Werk leicht erreichen. Man muss sich dafür Zeit nehmen, denn - wie schon gesagt - es ist nichts zum Mitpfeifen. Aber je länger man es hört, desto mehr beginnt man, diese ruhige, kontemplative Musik zu verstehen.«

Jay Loomings, in seinem Blog, zitiert aus dem Post über Stars and Stripes Forever

Michael Jäger hat im Freitag mehrere relevante Artikel über Ives‘ Orchestermusik publiziert, z.B:

Track 1: Charles Ives: Variations on 'America'

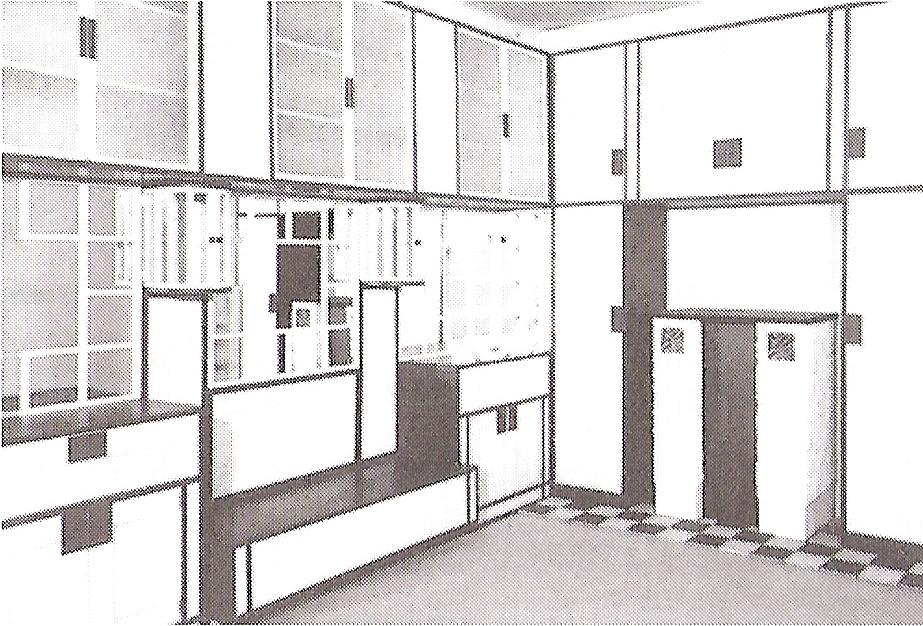

Und doch ist das Haus kein Haus. Es ist die visionäre Darstellung eines Hauses, die steingewordene Idee eines Hauses, ein Lehrbeispiel für architektonische Harmonie, ein philosophisches Konzept. Natürlich weiß jeder, was ein Haus ist. Dieses Wissen bestimmt unseren Blick auf Gebäude aus Stein und Mörtel, sei es ein anonymer Vorstadtbungalow in Missasauga oder Gaudís Kathedrale von Barcelona, aber es erlaubt uns auch, gewisse literarische Metaphern zu verstehen, wenn etwa ein angelsächsischer Dichter des 12. Jahrhunderts das Grab als »fensterloses Haus« bezeichnet oder wenn der hochgelehrte Apollodorus (von dem wir nichts wissen als den Namcn) im 2. Jahrhundert v. Chr. das kretische Labyrinth als »Haus ohne Türen« beschreibt. Die beiden ersten Beispiele stellen ein ästhetisches Urteil dar, die beiden darauffolgenden lösen einen gelinden Grusel aus, doch hinter allem steht dieselbe Grundvorstellung, die sich mit dem Begriff »Haus« verbindet. […]

Manchmal sind Gebäude nur Fiktion, errichtet aus Wörtern oder Bildern. Das verfallene Haus Usher, die nostalgischen Green Gables, Toad Hall oder Schloß Drakula, die Ruinen von Mandalay und das Traumhaus von Le Grand Meaulnes brauchen weder Ziegel noch Mörtel. Luciano da Lauranas Idealstadt im sehr realen Herzogspalast von Urbino, Giorgio de Chiricos melancholische Arkaden und sonnenüberflutete Plätze, die düsteren Verliese Piranesis im 18. Jahrhundert und Pieter Brueghels spiraliger Turmbau zu Babel zwei Jahrhunderte zuvor beanspruchen keinen Platz in der Wirklichkeit, sondern nur in der Phantasie. Alle bieten jedoch eine Theorie an, enthalten eine philosophische Vorstellung davon, was unsere Behausungen für uns bedeuten könnten, und unterbreiten dem Leser oder Betrachter Geschichten von Leben und Sterben in den phantasierten Gemäuern. Eins der eindrucksvollsten Beispiele für eine Architekturphilosophie, die sich in Stein verwandelt hat, ist Arc-et-Senans, das Meisterwerk des visionären Baumeisters Claude-Nicolas Ledoux.

Heute sagt einem der erste Anblick von Arc-et-Senans nicht viel, außer daß der Erbauer ein wunderbar ausgeglichenes Formgefühl besaß. Wie eine Reihe von Zypressen erheben sich die dorischen Säulen des Portalgebäudes, die aus grob behauenen, grottenartigen Steinen aufgetürmt sind. Zu beiden Seiten sind liegende Urnen in die Mauer eingebettet, aus denen steingewordene Salzlake fließt. Dies ist der einzige Schmuck, der sich an vielen Stellen wiederholt.

Wenn man kein Vogel ist, muß man erst das Portal durchqueren, um zu erkennen, daß man sich am Scheitelpunkt eines großen Halbkreises oder Fächers befindet. Links und rechts stehen niedrige weiße Gebäude mit Ziegeldächern, in gerader Linie, an der Basis des Halbkreises, erhebt sich ein hoher Säulenbau, der von flacheren Gebäuden flankiert ist. Die ganze Anlage ist streng symmetrisch.

Offiziell war die Saline von Arc-et-Senans zur Herstellung von Salz bestimmt. Seit dem 13. Jahrhundert wurde Salz in Frankreich besteuert und bildete eine der Haupteinnahmequellen des Königs. 1681 führte Jean Baptiste Colbert, der einflußreiche Berater Ludwigs XIV, ein System der Steuererhebung ein, das den Eintreibern neue Vollmachten gab. Die verhaßten fermiers généraux konnten nun - gegen eine beträchtliche Abgabe an die Krone - die Steuer direkt kassieren und wurden nebenbei zu Prügelknaben des Volkszorns, während der König die unverminderte Verehrung seiner Untertanen genießen konnte. Dank der Steuern und der Exporte vor allem in die Schweiz war Salz für die königliche Familie über Jahrhunderte ebenso kostbar wie Gold. Als um die Mitte des 18. Jahrhunderts die Salzerträge in der Franche-Comté zu sinken begannen, beschloß Ludwig XV, le Bien-Aimé (der 1715 im Alter von fünf Jahren die Thronfolge seines Urgroßvaters angetreten hatte), eine größere und leistungsfähigere Saline errichten zu lassen. Als Standort wurde Arc-et-Senans in der Nähe des Waldes von Chaux ausgewählt, wo es genügend Feuerholz für die Laugenkessel gab. Zum Architekten wurde Claude-Nicolas Ledoux bestimmt.

Ledoux hatte die sozialen Barrieren des vorrevolutionären Frankreich erfolgreich übersprungen. Am 21. März 1736 war er in der Marne-Gegend geboren worden. Seine Eltern waren arm, und trotz eines Gemeindestipendiums mußte Ledoux die Schule abbrechen und eine Kupferstecherlehre in Paris antreten. […] Gefördert von Aristokraten, die seine Talente erkannt hatten, trat er im Alter von vierundzwanzig Jahren in Jacques-François BlondelsEcole des Arts ein, die erste Kunstschule Frankreichs, die Architektur unterrichtete.

Ein Aushilfsjob bei der Gewässer- und Forstverwaltung von Sens führte ihn in die Welt der reichen fermiers généraux ein, und durch diese gelangte er in den Umkreis der Madame Dubarry, der Mätresse des Königs. Ursprünglich eine einfache Verkäuferin, war sie nach dem Tod der Pompadour zur maitresse en titre aufgestiegen, und sie übte ihre Macht aus, bis Ludwig XVI. im Jahre 1774 den Thron bestieg und sie in ein Kloster verbannte. Der alte König hatte ihr ein riesiges Waldstück bei Louveciennes übereignet, und sie beschloß, dort einen Pavillon errichten zu lassen, in dem sie ihre königlichen Gäste und ihre großartige Kunstsammlung unterbringen konnte. […] Im Dezember 1770 berief die Dubarry Ledoux zu ihrem Architekten. Und schon ein Jahr später, am 2. Dezember 1771, empfing sie den König im neuerrichteten Pavillon von Louveciennes zum Diner.

Der Bau mit seinen Wabenmustern gefiel dem König ungemein, und Ledoux erhielt das Angebot, die Saline von Arc-et-Senans zu bauen. Die ersten Entwürfe, die der König wenige Tage vor seinem Tod im April 1774 vorgelegt bekam, stießen nicht auf sein Wohlgefallen, und erst Ludwig XVI., sein Sohn und Thronfolger, genehmigte die überarbeiteten Pläne in den letzten Wochen desselben Jahres. Im Jahr 1779 war der Bau weitgehend vollendet.

Die Saline hatte eine Reihe von Anforderungen zu erfüllen. Sie mußte ausbaufähig sein, damit Engpässe wie in der alten Anlage von Salins vermieden werden konnten, die zwischen der Stadt und dem Fluß Furieuse eingeklemmt war; sowohl die Sole, aus der das Salz gewonnen wurde, als auch das Holz, mit dem die Siedekessel geheizt wurden, mußten in ausreichender Menge verfügbar sein; die Anlage mußte vor Feuer und Salzdiebstählen sicher sein - aber vor allem mußte sie eine Idee zum Ausdruck bringen, die sich allmählich im europäischen Bewußtsein breitmachte und mit der Französischen Revolution ihre Inthronisierung erlebte: Der Bau mußte eine Verkörperung der Vernunft darstellen. »Die Architekten jener Tage«, kommentierte Victor Hugo mit einem Hauch Ironie, »verwechselten Symmetrie mit Schönheit.«

Auch die Gesellschaft müsse zum Produkt der Vernunft werden, meinten die Revolutionäre. »Die menschliche Vernunft«, verkündete der um seine Vernunft beraubte Robespierre, »ähnelt noch immer dem Globus, den der Mensch bewohnt - halb ins Dunkel getaucht, halb von Licht erfüllt.« Und die Architektur, schrieb Ledoux fünf Jahre, nachdem die revolutionären Parolen von Napoleon kassiert wurden, sei eins der wirksamsten Werkzeuge der Vernunft. »Ist die Macht der Architektur nicht eine ungeheure?« fragte er mit Leidenschaft. »Sie kann innerhalb der Natur, der sie nacheifert, eine andere Natur errichten; sie ist nicht beschränkt auf ein Stück Boden, der zu eng für die Größe ihres Gedankens ist; die Lüfte zwischen Himmel und Erde sind ihre Domäne; […] sie kann die ganze Welt den hehren Launen der Phantasie unterwerfen.«

Aber selbst die hehren Launen der Phantasie brauchen einen Ausgangspunkt. Ledoux fand ihn im Bauprojekt der königlichen Saline. Er würde eine Anlage bauen, die so sinnreich und so wohlgefällig konstruiert war wie keine andere in der Welt (und die zweihundert Jahre später als einzige Fabrikanlage auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes erschien). Und es sollte nicht nur eine Fabrik entstehen, in der die Arbeiter mit ihren Familien wohnten und unter der Aufsicht des Direktors die Solekessel heizten, sondern ein Muster sozialer Gerechtigkeit und allgemeinen Glücks.

Das Direktorenhaus gegenüber dem Säulenportal bildet das Herzstück der Anlage und versinnbildlicht die Intentionen des Architekten. Während man sich darauf zubewegt, wird immer deutlicher, daß es in jeder Hinsicht den Mittelpunkt bildet. Das Gebäude strahlt Macht aus und lenkt von jedem Punkt der Anlage den Blick auf sich, so daß man sich ständig von den drei Augen im Säulengiebel beobachtet fühlt. Fast zweihundert Jahre später, als George Orwell seinen Alptraum von der Allgegenwart des Großen Bruders erdachte, nahm er damit unbewußt Bezug auf die steinernen Überwachungskameras der Saline von Arc-et-Senans.

Doch das Direktorenhaus wirkt nicht nur imposant und bedrohlich, sondern auch ausnehmend elegant. Die sechs Säulen aus einer wechselnden Folge von Zylindern und Quadern hatte Ledoux auf Stichen von neuen römischen Bauten gesehen - eine Variante der dorischen Säule, die stabil und zugleich dynamisch aussieht.

Das Erdgeschoß des Direktorenhauses stellt die Verbindung zwischen den benachbarten Gebäuden her. Alles Salz, das in Arc-et-Senans produziert wurde, passierte das Direktorenhaus und wurde zumindest symbolisch der Aufsicht des Direktors unterstellt. Damit wurde Diebstahl praktisch unmöglich. Eine gerade, breite Treppe führt vom Erdgeschoß ins Obergeschoß. Sie diente nicht nur als Aufgang zur Direktorenwohnung, sondern endete in einer Empore. Sonntags wurde dort ein Altar errichtet, und diese kleine Zutat verwandelte das Treppenhaus in ein Kirchenschiff. Das Besteigen der Treppe war folglich nicht nur ein physischer, sondern auch ein geistlicher Akt. Die Arbeiter, die das Direktorenhaus in der Woche betraten, bekamen an den Sonntagen vor Augen geführt, daß ihr Direktor näher bei Gott wohnte als sie. Ihr Eintritt war eine Zeremonie, die stets von neuem die göttliche Ordnung bekräftigte. Es gibt nichts in Ledoux' Bauplan, was lediglich praktisch begründet wäre.

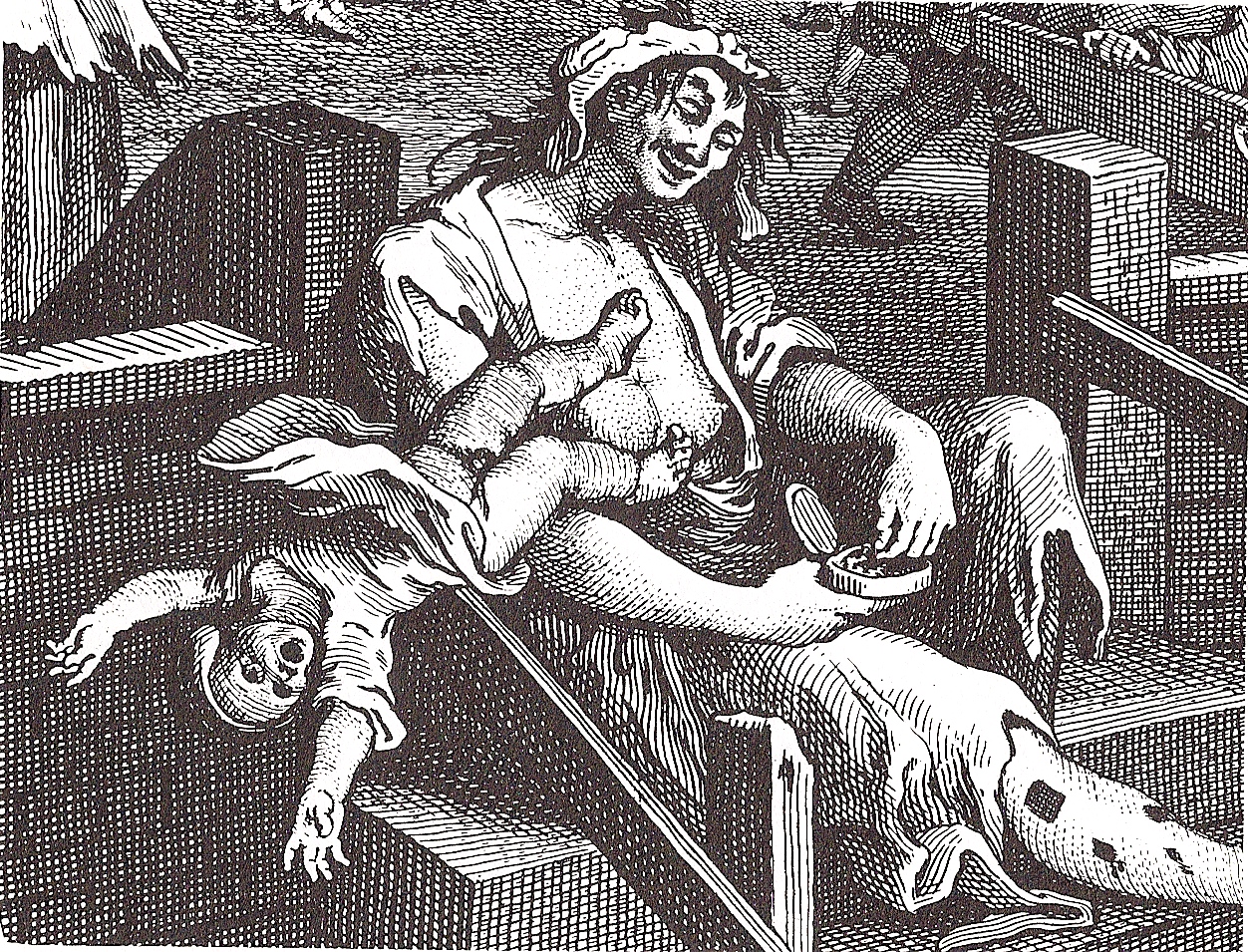

Die Arbeiterbehausungen rückte er in die Nähe der Produktionsstätten. Jedes Wohngebäude war durch einen langen Korridor unterteilt, auf jeder Seite befanden sich zwölf Räume, die von je einer Familie bewohnt wurden. In der Mitte lag die Gemeinschaftsküche, und hinter jedem Gebäude unterhielten die Familien ihre Gemüsegärten. Ledoux ging davon aus, daß die Arbeiter (deren Arbeitstag lang und beschwerlich war, denn das Feuer unter den riesigen Siedekesseln durfte nicht ausgehen) »gemeinschaftlich« am Küchenherd ausruhen würden, »bewahrt vor kostspieligen Ablenkungen und bacchantischen Orgien, die den Ehestand gefährden und die Müßiggänger ruinieren«. […]

Als Ledoux die Saline von Arc-et-Senans entwarf, glaubte er daran, daß seine Mitbürger unter der Führung einer strahlenden Autorität in Frieden und Weisheit leben konnten. Die Wirklichkeit und die Politik versuchten ihn eines Besseren zu belehren. Wegen seiner Beziehungen zur Aristokratie wurde er 1790 ins Gefängnis geworfen. In einer Zelle der Bastille, wo er Tag für Tag auf die Enthauptung wartete (einmal wurde sein Name aufgerufen, doch dann war es ein anderer Ledoux, den die Guillotine ereilte), schrieb er an seiner apologia pro vita sua, einer monumentalen Abhandlung mit dem Titel Die Architektur und ihre Beziehung zu Kunst, gesellschaftlichen Sitten und Recht, in der er seine Auffassungen über die Pflichten eines Architekten niederlegte. Die Revolution hatte vor allem seinen Glauben an die überragende Rolle der Architektur gestärkt. Dem Laster sollte kein Raum gegeben werden. Er wollte nicht nur eine Arbeitswelt, sondern eine Lebenswelt entwerfen, in der die Wände mit moralischen Belehrungen geschmückt waren, ein rundes Jerusalem für das Zeitalter der Vernunft. In der Gefängniszelle versuchte er, seiner Idealstadt eine materielle Existenz zu verleihen, und gab ihr den Namen Chaux (nach dem Wald, in dessen Nähe die Saline gelegen war). Daß diese Stadt in einer unerreichbaren Zukunft lag, nahm sich in seinem Plan nur wie ein winziger Rechenfehler aus.

Monatelang zeichnete er fieberhaft an den Bauplänen. Die Stiftung, die seinen Namen trägt und in den siebziger Jahren die verfallene Saline rettete, stellt in einem der Gebäude seine phantastischen Entwürfe aus - ein Muß für jeden, der sich für die kreativen Potenzen Utopias interessiert.

Der Halbkreis der Saline sollte durch sein eigenes Spiegelbild vollendet werden, und die Entwurf gebliebenen Bauwerke hätten das Ensemble zum Gesamtgefüge einer Idealgesellschaft ergänzt. Die Arbeit und ihre seelenläuternde Funktion blieben mit dem Direktorenhaus im Zentrum der Anlage, aber auf der unbebauten Fläche sollten sich die architektonischen Formen einer Welt erheben, die von Gerechtigkeit und Vernunft regiert wurde.

Getreu dem Geiste des Klassizismus bediente sich Ledoux geometrischer Grundformen, die die Natur nur in kristalliner Form präsentieren kann: Würfel, Zylinder und Pyramide. So entstand auf dem Papier die Kanonengießerei (denn der Krieg findet auch in seiner Idealwelt einen Platz) als ein Gebäudekreuz in einem Quadrat, dessen vier Ecken von wuchtigen Pyramiden wie von vier symmetrischen Vulkanen gekrönt wurden; oder das Vergnügungszentrum, das Ledoux schlicht als »Ort des Verweilens«, oikema, bezeichnete - eine Ballung von Quadern und Zylindern, in der die Arbeiter Musik hören oder Bilder betrachten konnten; dann das Haus des Friedens oder pacifière, in dem Streitigkeiten durch vernünftige Diskussion beigelegt werden sollten; ein Haus für den Direktor des Wasserwerks, das von einem gebändigten Fluß durchströmt wurde; ein Friedhof in Gestalt einer gewaltigen, halb versenkten Kugel, die, weithin sichtbar, die Bewohner der Idealstadt daran erinnern sollte, daß auch ihre Tage gezählt waren.

In seinen Ausführungen über die »architecture parlante« (sprechende Architektur) bemerkte der französische Philosoph Jean Starobinski, daß die geometrischen Grundformen in der Baukunst nicht nur funktional eingesetzt werden, sondern auch eine inhaltliche Bedeutung erlangen. »Die Form dient der Funktion, umgekehrt spiegelt sich die Funktion in der Form wider, um sich bemerkbar zu machen: Der Begriff der Funktion wird um einen Symbolismus der Funktion bereichert ... Indem es sich präsentiert, proklamiert ein Gebäude seinen Zweck und zugleich seine symbolische Bedeutung.« Und insbesondere die Architekten der Revolution, fügt Starobinski hinzu, hätten nicht geduldet, daß der Verwendungszweck eines Gebäudes verborgen und unartikuliert blieb: Es ist ein Bauwerk, das alle Bürger angeht, und daher muß sein Zweck von Anfang an in die Überlegungen des Architekten einbezogen werden.

Bereits im Alter von 13 Jahren regt Charles die vielfältige künstlerische Betätigung auch zu ersten kompositorischen Versuchen an. Es entstehen Gelegenheitswerke wie Märsche oder Kirchenlieder, die sein musikalisches Umfeld reflektieren und sich in Kompositionen wie dem March No. 2, Variations on America für Orgel oder From the Steeples and the Mountains für Blechbläser und Röhrenglocken niederschlagen. Mindestens ebenso bedeutend für die musikalische Entwicklung seines Sohnes ist der unorthodoxe und freie Umgang Georges Ives' mit der Materie Musik. Hier werden die Wurzeln für Charles' eigene experimentelle und unabhängige kompositorische Arbeitsweise gelegt. Das Musizieren in verschiedenen Tonarten (Polytonalität) gehört dabei ebenso zum Alltag wie der Bau spezifischer Instrumente für die Produktion von Vierteltönen oder Experimente zur Raumakustik. Erste kompositorische Ergenisse dieser künstlerischen Freiheit ist die Arbeit mit Polytonalität und Polyakkorden in Werken wie London Bridge is Fallen Down! oder Jerusalem, the Golden.

|

| Charles Ives, ca. 1909 |

Trotz seiner offensichtlichen musikalischen Begabung beginnt Charles nach seinem Schulabschluss im Jahr 1894 zunächst ein Wirtschaftsstudium an der Yale University in New Haven, das er 1898 als Bachelor of Arts abschließt. Dennoch nimmt die Musik auch weiterhin einen wichtigen Stellenwert in seinem Leben ein und neben der ununterbrochenen Tätigkeit als Organist an den verschiedensten Kirchen besucht er Musikkurse bei den Komponisten Horatio W. Parker (1863-1919) - Schüler von Joseph von Rheinberger - und George Chadwick (1854-1931), die Charles ebenso prägen wie sein Vater. Dessen früher Tod aufgrund eines Schlaganfalls im Jahr 1894 mit nur 49 Jahren wird für den Rest seines Lebens eine schmerzhafte Lücke hinterlassen und Charles Ives wird von da an sein gesamtes kompositorisches Schaffen seinem Vater widmen.

Der eher konservative Parker sollte Charles vor allem das bis dahin fehlende musiktheoretische Fundament in den Fächern Kontrapunkt, Harmonielehre, Musikgeschichte, Formenlehre und Instrumentation vermitteln. Von dem dadurch veränderten Umgang mit dem musikalischen Material zeugen Werke wie die Symphony No. 1 oder das String Quartet No. 1. Parallel dazu entsteht eine Vielzahl von Chor- und Orgelwerken, die von seiner auch in diesen Jahren ununterbrochenen Organistentätigkeit inspiriert sind, durch die sich darüber hinaus auch ein regelmäßiges Forum für die Aufführung seiner neuesten Schöpfungen bietet.

|

| Ives im Battery Park, New York City, ca. 1913 |

Trotz seines umfangreichen musikalischen Engagements und seiner offenkundigen Begabung nimmt Charles Ives nach dem Studium im Sommer 1898 eine Stelle bei der New Yorker Lebensversicherungsgesellschaft Mutual Life Insurance Company an. Mit den jahrelang gesammelten Kenntnissen und Erfahrungen wagt er 1907 den Schritt in die Selbständigkeit und gründet gemeinsam mit seinem befreundeten Kollegen Julian Myrick eine eigene Agentur, die sich als Ives & Co. (später Ives & Myrick) in den folgenden zwei Jahrzehnten zu einer der erfolgreichsten an der amerikanischen Ostküste entwickelt, bevor sich Ives im Jahr 1930 aus der Versicherungsbranche zurückzieht.

Trotz seiner umfangreichen geschäftlichen Verpflichtungen nimmt die kompositorische Tätigkeit einen immer größeren Stellenwert ein. Es entstehen Werke wie die eher konservative Kantate The Celestial Country, vier Violinsonaten, die mit ihren folkloristischen Elementen den Bezug zum traditionellen square dance nicht verleugnen können, aber auch avantgardistische Kompositionen wie das mit Dissonanzen gespickte Chorwerk Processional: Let There Be Light. Doch das übermäßige Arbeitspensum fordert nach mehreren Jahren seinen Tribut und 1906 erleidet Charles Ives seinen ersten Herzinfarkt, der ihn für mehrere Monate zum Einhalten zwingt.

Zu dieser Zeit trifft Charles Ives die Krankenschwester Harmony Twichell wieder, der er erstmals während seines Studiums in Yale begegnet war. Die Eheschließung im Juni 1908 ist nicht nur von elementarer Bedeutung für Charles Ives' Privatleben, sondern vor allem auch für sein kompositorisches Schaffen, das von da an von einer ganz neue Intensität, Kraft und Reife geprägt ist. Beispielhaft dafür sind Werke wie das Orchestral Set No. 1, Three Places in New England oder die Concord Sonata für Klavier.

|

| Harmony und Charles Ives, ca. 1946, außerhalb ihrer Sommerwohnung in West Redding, CT |

1918 erleidet Charles Ives einen zweiten Herzinfarkt, von dem er sich nie mehr ganz erholen konnte. Ein Jahr später macht er sich an eine systematische Ordnung seines bis dahin geschaffenen Materials und kümmert sich erstmals auch um eine breitere öffentliche Präsenz seines Werkes. 1921 finanziert er den Druck seiner Concord Sonata sowie 1922 die Veröffentlichung der umfangreichen Liedersammlung 114 Songs. In beiden Publikationen finden sich darüber hinaus ausführliche Essays, die Charles Ives' künstlerisch-ästhetisches Credo formulieren.

|

| Charles Ives, ca. 1935 |

Obwohl die erste Resonanz auf seine veröffentlichten Werke eher zurückhaltend ist, beginnen Charles Ives und sein Werk von diesem Zeitpunkt an jedoch zunehmend an Bedeutung zu gewinnen. Mit dazu beigetragen hat sicherlich auch sein Anschluss an die zeitgenössische amerikanische Musikbewegung durch Kontakte zur 1925 von Henry Cowell gegründeten New Music Society sowie ab 1927 seine Mitgliedschaft in der avantgardistischen Pan American Association of Composers. Eine weitere Verbreitung erfährt sein Werk in den 1930er Jahren, als renommierte Kollegen wie Aaron Copland Kompositionen von ihm in ihre Konzertprogramme mit aufnehmen. Zur gleichen Zeit macht Nicholas Slonimsky auch Werke wie Three Places in New England in Europa bekannt. Im Zuge dieser Ereignisse unternimmt Charles Ives 1932/33 gemeinsam mit seiner Frau eine einjährige Europareise, aus der u.a. eigene Einspielungen seiner Klaviermusik stammen - unschätzbare Dokumente für die musikalische Nachwelt und sicherlich eine teilweise Kompensation für das Versiegen der kompositorischen Quellen im Jahr 1927, vielleicht die bitterste Erfahrung im Leben von Charles Ives.

Ein letzter und der für die zukünftige Rezeption von Ives' Werk vielleicht bedeutendster Anstoß geht von dem Pianisten John Kirkpatrick aus, der insbesondere in den 1940er Jahren das Klavierwerk einer breiteren Öffentlichkeit bekannt macht. Nicht zuletzt seiner Initiative ist es zu verdanken, dass Charles Ives 1947 für seine Symphonie Nr. 3 der Pulitzer-Preis verliehen wird. Zu diesem Zeitpunkt ist der Komponist jedoch gesundheitlich bereits so geschwächt, dass er den Preis nicht mehr selbst entgegen nehmen kann. Charles Ives stirbt am 19. Mai 1954 in New York. Sein künstlerisches Vermächtnis bleibt mehr als jedes andere Werk neben der Vierten Symphonie die unvollendet gebliebene Universe Symphony.

Quelle: Unbekannt, angefunden bei wissen.de

|

| Charles Ives, ca. 1946, außerhalb seiner Sommerwohnung in West Redding, CT |

Jay Loomings, in seinem Blog, zitiert aus dem Post über Stars and Stripes Forever

Michael Jäger hat im Freitag mehrere relevante Artikel über Ives‘ Orchestermusik publiziert, z.B:

- Aus der Neuen Welt – Die 2.Sinfonie

- Die Sinfonie Holidays von Charles Ives

- Charles Ives im Vergleich mit Gustav Mahler

Track 1: Charles Ives: Variations on 'America'

TRACKLIST

Charles Edward IVES

(1874-1954)

VARIATIONS ON 'AMERICA'

Prologue

01. Variations On "America" [06:25]

Battle Cries of Freedom

02. Overture and March "1776" [02:56]

03. They Are There! (A War Song March) [02:28]

Town and Gown

Old Home Days: Suite for Band

04. Waltz [01:26]

05. The Opera House and Old Home Day [01:57]

06. The Collection [02:14]

07. Slow March [01:13]

08. London Bridge is Fallen Down! [01:10]

09. March Intercollegiate [03:30]

10. Fugue in C [06:32]

11. March: "Omega Lambda Chi" [03:03]

12. Variations on "Jerusalem The Golden" [04:12]

13. A Son of a Gambolier [03:49]

14. Postlude in F [04:26]

"Band Stuff"

15. "Country Band" March [0:04:22.53]

16. Decoration Day from "Four New England Holidays" [08:17]

Horseplay

17. Charlie Rutlage [02:30]

18. The Circus Band [02:43]

19. Runaway Horse on Main Street [01:16]

20. March No. 6, with "Here's to Good Old Yale" [02:52]

Epilogue

21. The Alcotts" (from Piano Sonata No. 2, Concord, Mass., 1840-1866) [05:50]

PLAYING TIME: [73:22]

"The President's Own" United States Marine BandColonel Timothy W. Foley, Director

The United State's Marine Band is the premier ensemble of the United States

Marine Corps and one of the most widely respected Bands in the World. Founded

by an act of Congress in 1798, "The President's Own" is the oldest professional

musical organization in America. The band performs regularly at the White House

and at over 500 public performances a year.

Recorded from 2nd to 6th June, 2003, at the Rachel M. Schlesinger Concert Hall,

Northern Virginia Community College, Alexandria

Producers: Major Michael J. Colburn, USMC, and First Lieutenant Jason K. Fettig,

USMC, U.S. Marine Band

Recording, editing and CD mastering: Gunnery Sergeant Karl Jackson, USMC,

U.S. Marine Band, and Staff Sergeant Travis Gregg, USMC, U.S. Marine Band

Cover: Charles Ives, c. 1947 in New York City by Clara Sipprel

(P) 2003 (C) 2007

*

Claude-Nicolas Ledoux - Das Bild als Philosophie

In Ostfrankreich, irgendwo in der Franche-Comté, gibt es einen imaginären Ort. Ich hatte in Besançonübernachtet, einer Stadt, die schon alt war, als sie im Jahr 58 v. Chr. von Cäsars Truppen erobert wurde. Als ich versuchte, aus dem Labyrinth der Einbahnstraßen herauszufinden, machte ich die Erfahrung aller Reisenden: Die Welt ist eine unordentliche Angelegenheit. Alte Burgen erheben sich direkt neben modernen Wohnblöcken, mittelalterliche Gäßchen winden sich an Designerboutiquen entlang, die liebliche Berglandschaft der Umgebung ist von häßlichen Industrieanlagen angefressen. Die ideale und geordnete Stadt, die zweckmäßig und ingeniös durchdachte Anlage existiert, so dachte ich, nur auf dem Papier, im Utopia des Thomas More oder in den vagen Beschreibungen der Insel Atlantis.

Die meisten Landschaften haben etwas Wohltuendes an sich, weil sie keinerlei Überraschungen bieten. Man weiß, daß die nächste Kleinstadt einen Marktplatz und eine Kirche haben wird, die üblichen Läden, das übliche Gemisch von Vor- und Nachkriegshäusern - alles ist anders, aber immer auf dieselbe Art. Als ich von Besançon südwärts fuhr, lag über den Feldern das gleiche blaue Morgenlicht, das ich vom Frühherbst in Südontario kenne und immer für einzigartig hielt. Und dann, buchstäblich aus dem Blauen, tauchte vor mir die Saline von Arc-et-Senans auf. Dem Besucher bietet sich die Anlage aus dem 18. Jahrhundert als ummauertes Haus dar, das ein Kind mit aller Sorgfalt aus butterfarbenen Klötzen errichtet hat.

|

| Modell der Königlichen Saline von Arc-et-Senans |

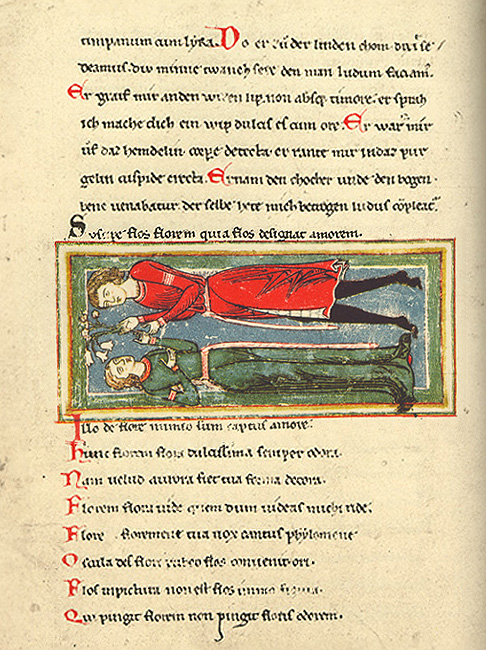

Manchmal sind Gebäude nur Fiktion, errichtet aus Wörtern oder Bildern. Das verfallene Haus Usher, die nostalgischen Green Gables, Toad Hall oder Schloß Drakula, die Ruinen von Mandalay und das Traumhaus von Le Grand Meaulnes brauchen weder Ziegel noch Mörtel. Luciano da Lauranas Idealstadt im sehr realen Herzogspalast von Urbino, Giorgio de Chiricos melancholische Arkaden und sonnenüberflutete Plätze, die düsteren Verliese Piranesis im 18. Jahrhundert und Pieter Brueghels spiraliger Turmbau zu Babel zwei Jahrhunderte zuvor beanspruchen keinen Platz in der Wirklichkeit, sondern nur in der Phantasie. Alle bieten jedoch eine Theorie an, enthalten eine philosophische Vorstellung davon, was unsere Behausungen für uns bedeuten könnten, und unterbreiten dem Leser oder Betrachter Geschichten von Leben und Sterben in den phantasierten Gemäuern. Eins der eindrucksvollsten Beispiele für eine Architekturphilosophie, die sich in Stein verwandelt hat, ist Arc-et-Senans, das Meisterwerk des visionären Baumeisters Claude-Nicolas Ledoux.

|

| Das Portal der Saline von Arc-et-Senans |

Wenn man kein Vogel ist, muß man erst das Portal durchqueren, um zu erkennen, daß man sich am Scheitelpunkt eines großen Halbkreises oder Fächers befindet. Links und rechts stehen niedrige weiße Gebäude mit Ziegeldächern, in gerader Linie, an der Basis des Halbkreises, erhebt sich ein hoher Säulenbau, der von flacheren Gebäuden flankiert ist. Die ganze Anlage ist streng symmetrisch.

Offiziell war die Saline von Arc-et-Senans zur Herstellung von Salz bestimmt. Seit dem 13. Jahrhundert wurde Salz in Frankreich besteuert und bildete eine der Haupteinnahmequellen des Königs. 1681 führte Jean Baptiste Colbert, der einflußreiche Berater Ludwigs XIV, ein System der Steuererhebung ein, das den Eintreibern neue Vollmachten gab. Die verhaßten fermiers généraux konnten nun - gegen eine beträchtliche Abgabe an die Krone - die Steuer direkt kassieren und wurden nebenbei zu Prügelknaben des Volkszorns, während der König die unverminderte Verehrung seiner Untertanen genießen konnte. Dank der Steuern und der Exporte vor allem in die Schweiz war Salz für die königliche Familie über Jahrhunderte ebenso kostbar wie Gold. Als um die Mitte des 18. Jahrhunderts die Salzerträge in der Franche-Comté zu sinken begannen, beschloß Ludwig XV, le Bien-Aimé (der 1715 im Alter von fünf Jahren die Thronfolge seines Urgroßvaters angetreten hatte), eine größere und leistungsfähigere Saline errichten zu lassen. Als Standort wurde Arc-et-Senans in der Nähe des Waldes von Chaux ausgewählt, wo es genügend Feuerholz für die Laugenkessel gab. Zum Architekten wurde Claude-Nicolas Ledoux bestimmt.

|

| Das Haus des Direktors der Saline von Arc-et-Senans |

Ein Aushilfsjob bei der Gewässer- und Forstverwaltung von Sens führte ihn in die Welt der reichen fermiers généraux ein, und durch diese gelangte er in den Umkreis der Madame Dubarry, der Mätresse des Königs. Ursprünglich eine einfache Verkäuferin, war sie nach dem Tod der Pompadour zur maitresse en titre aufgestiegen, und sie übte ihre Macht aus, bis Ludwig XVI. im Jahre 1774 den Thron bestieg und sie in ein Kloster verbannte. Der alte König hatte ihr ein riesiges Waldstück bei Louveciennes übereignet, und sie beschloß, dort einen Pavillon errichten zu lassen, in dem sie ihre königlichen Gäste und ihre großartige Kunstsammlung unterbringen konnte. […] Im Dezember 1770 berief die Dubarry Ledoux zu ihrem Architekten. Und schon ein Jahr später, am 2. Dezember 1771, empfing sie den König im neuerrichteten Pavillon von Louveciennes zum Diner.

|

| Portal des Direktorenhauses |

Die Saline hatte eine Reihe von Anforderungen zu erfüllen. Sie mußte ausbaufähig sein, damit Engpässe wie in der alten Anlage von Salins vermieden werden konnten, die zwischen der Stadt und dem Fluß Furieuse eingeklemmt war; sowohl die Sole, aus der das Salz gewonnen wurde, als auch das Holz, mit dem die Siedekessel geheizt wurden, mußten in ausreichender Menge verfügbar sein; die Anlage mußte vor Feuer und Salzdiebstählen sicher sein - aber vor allem mußte sie eine Idee zum Ausdruck bringen, die sich allmählich im europäischen Bewußtsein breitmachte und mit der Französischen Revolution ihre Inthronisierung erlebte: Der Bau mußte eine Verkörperung der Vernunft darstellen. »Die Architekten jener Tage«, kommentierte Victor Hugo mit einem Hauch Ironie, »verwechselten Symmetrie mit Schönheit.«

|

| Aussenmauer mit Urnendekor |

Aber selbst die hehren Launen der Phantasie brauchen einen Ausgangspunkt. Ledoux fand ihn im Bauprojekt der königlichen Saline. Er würde eine Anlage bauen, die so sinnreich und so wohlgefällig konstruiert war wie keine andere in der Welt (und die zweihundert Jahre später als einzige Fabrikanlage auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes erschien). Und es sollte nicht nur eine Fabrik entstehen, in der die Arbeiter mit ihren Familien wohnten und unter der Aufsicht des Direktors die Solekessel heizten, sondern ein Muster sozialer Gerechtigkeit und allgemeinen Glücks.

Das Direktorenhaus gegenüber dem Säulenportal bildet das Herzstück der Anlage und versinnbildlicht die Intentionen des Architekten. Während man sich darauf zubewegt, wird immer deutlicher, daß es in jeder Hinsicht den Mittelpunkt bildet. Das Gebäude strahlt Macht aus und lenkt von jedem Punkt der Anlage den Blick auf sich, so daß man sich ständig von den drei Augen im Säulengiebel beobachtet fühlt. Fast zweihundert Jahre später, als George Orwell seinen Alptraum von der Allgegenwart des Großen Bruders erdachte, nahm er damit unbewußt Bezug auf die steinernen Überwachungskameras der Saline von Arc-et-Senans.

|

| Claude Nicolas Ledoux: Projekt der Neuen Stadt Chaux, 1804 |

Das Erdgeschoß des Direktorenhauses stellt die Verbindung zwischen den benachbarten Gebäuden her. Alles Salz, das in Arc-et-Senans produziert wurde, passierte das Direktorenhaus und wurde zumindest symbolisch der Aufsicht des Direktors unterstellt. Damit wurde Diebstahl praktisch unmöglich. Eine gerade, breite Treppe führt vom Erdgeschoß ins Obergeschoß. Sie diente nicht nur als Aufgang zur Direktorenwohnung, sondern endete in einer Empore. Sonntags wurde dort ein Altar errichtet, und diese kleine Zutat verwandelte das Treppenhaus in ein Kirchenschiff. Das Besteigen der Treppe war folglich nicht nur ein physischer, sondern auch ein geistlicher Akt. Die Arbeiter, die das Direktorenhaus in der Woche betraten, bekamen an den Sonntagen vor Augen geführt, daß ihr Direktor näher bei Gott wohnte als sie. Ihr Eintritt war eine Zeremonie, die stets von neuem die göttliche Ordnung bekräftigte. Es gibt nichts in Ledoux' Bauplan, was lediglich praktisch begründet wäre.

Die Arbeiterbehausungen rückte er in die Nähe der Produktionsstätten. Jedes Wohngebäude war durch einen langen Korridor unterteilt, auf jeder Seite befanden sich zwölf Räume, die von je einer Familie bewohnt wurden. In der Mitte lag die Gemeinschaftsküche, und hinter jedem Gebäude unterhielten die Familien ihre Gemüsegärten. Ledoux ging davon aus, daß die Arbeiter (deren Arbeitstag lang und beschwerlich war, denn das Feuer unter den riesigen Siedekesseln durfte nicht ausgehen) »gemeinschaftlich« am Küchenherd ausruhen würden, »bewahrt vor kostspieligen Ablenkungen und bacchantischen Orgien, die den Ehestand gefährden und die Müßiggänger ruinieren«. […]

|

| Projekt: Haus für den Direktor des Wasserwerks |

|

| Projekt: Oikema, der Ort des Verweilens |

Der Halbkreis der Saline sollte durch sein eigenes Spiegelbild vollendet werden, und die Entwurf gebliebenen Bauwerke hätten das Ensemble zum Gesamtgefüge einer Idealgesellschaft ergänzt. Die Arbeit und ihre seelenläuternde Funktion blieben mit dem Direktorenhaus im Zentrum der Anlage, aber auf der unbebauten Fläche sollten sich die architektonischen Formen einer Welt erheben, die von Gerechtigkeit und Vernunft regiert wurde.

Getreu dem Geiste des Klassizismus bediente sich Ledoux geometrischer Grundformen, die die Natur nur in kristalliner Form präsentieren kann: Würfel, Zylinder und Pyramide. So entstand auf dem Papier die Kanonengießerei (denn der Krieg findet auch in seiner Idealwelt einen Platz) als ein Gebäudekreuz in einem Quadrat, dessen vier Ecken von wuchtigen Pyramiden wie von vier symmetrischen Vulkanen gekrönt wurden; oder das Vergnügungszentrum, das Ledoux schlicht als »Ort des Verweilens«, oikema, bezeichnete - eine Ballung von Quadern und Zylindern, in der die Arbeiter Musik hören oder Bilder betrachten konnten; dann das Haus des Friedens oder pacifière, in dem Streitigkeiten durch vernünftige Diskussion beigelegt werden sollten; ein Haus für den Direktor des Wasserwerks, das von einem gebändigten Fluß durchströmt wurde; ein Friedhof in Gestalt einer gewaltigen, halb versenkten Kugel, die, weithin sichtbar, die Bewohner der Idealstadt daran erinnern sollte, daß auch ihre Tage gezählt waren.

|

| Projekt: Pacifiére, oder Haus des Friedens |

Aber die Wirklichkeit nimmt wenig Rücksicht auf die hochfliegenden Ideen der Architekten. Schon 1782, drei Jahre nach Fertigstellung der Saline, beklagte sich der Betreiber über ihre geringe Produktivität. Es gab zwar genügend Feuerholz (die Nähe des Waldes von Chaux war ausschlaggebend für die Standortwahl gewesen), aber die Sole mußte über eine 21 Kilometer lange Holzrinne, die dem Lauf der Flüsse Furieuse und la Loue folgte, aus Salins zugeleitet werden, und das Holz erwies sich als so undicht, daß die 135000 Liter, die täglich in Salins gefördert wurden, mit 30 Prozent Verlust in Arc-et-Senans eintrafen. Im 19. Jahrhundert setzte sich die Kohle als Brennstoff durch, und in der Franche-Comté entstanden leistungsfähigere Salinen. 1895 wurde die Saline von Arc-et-Senans geschlossen. […]

Claude-Nicolas Ledoux starb 1806, nur ein paar Jahre nach seiner Entlassung aus der Bastille. Sein monumentales Werk über die Architektur war zwei Jahre zuvor erschienen, aber keins seiner in der Haft entstandenen Bauprojekte wurde je verwirklicht. Für viele Zeitgenossen verkörperte er das verhaßte ancien régime, für andere waren seine Zukunftsentwürfe gar zu gewagt. Wenige seiner Bauten haben sich erhalten: Außer der Saline von Arc-et-Senans gibt es noch vier von über vierzig eleganten Mauthäusern für die fermiers généraux, zwei von fünfzehn Pariser Villen, ein château bei Caen, zwei Landschlösser (in Eaubonne und in Louveciennes) und die großartige Fassade der Stallungen der Madame Dubarry in Versailles.

Alles andere ist zu Staub geworden.

Quelle: Alberto Manguel: Bilder lesen. [Reading Pictures. A History of Love and Hate. Übersetzt von Chris Hirte] Volk & Welt, Berlin, 2001, ISBN 3-353-01150-1, Auszüge aus den Seiten 227-248

CD Info & Scans (Tracklist, Covers, Booklet, Music Samples, Pictures) 38 MB

Read the file "Download Links.txt" for links to the Flac+Cue-Log Files

.jpg)